В состав дождевальной системы входят три основных элемента:

1) – насос с двигателем (насосная станция). Служит для забора воды из источника орошения и создания требуемого давления для её разбрызгивания;

2) – трубопроводы. Распределяют воду по области орошения;

3) – дождевальные установки либо машины. Используются для преобразования водного потока в дождевые капли и последующего их распределения по зоне полива.

Дождевальные системы подразделяются на:

1) – стационарные;

2) – полустационарные;

3) – передвижные.

Насосные станции производят подъём воды из оросительного источника (реки, пруда, водохранилища) на заданную высоту, далее она самотёком по трубопроводам либо каналам распределяется по площади орошения.

В состав стационарной насосной станции входят: подводящий канал, а также здание насосной станции с расположенными в нём двигателями, насосными агрегатами и прочим оборудованием. Стационарные насосные станции, как правило, служат для снабжения крупных оросительных систем, являясь головным водозаборным узлом либо станцией промежуточного водоподъёма.

Передвижные станции используются для подачи воды в открытую либо закрытую оросительную сеть.

Насосные станции подразделяются по величине создаваемого напора на:

1) низконапорные – до 25 м;

2) средненапорные – 25-30 м;

3) высоконапорные – более 50 м.

Также они различаются по способу передвижения: навесные; прицепные либо плавучие.

Привод станций производится посредством ДВС трактора; собственным ДВС; электродвигателем.

Прицепные, а также навесные насосные станции характеризуются мобильностью. Однако затраты на подачу воды с их помощью больше в сравнении со станциями, снабжёнными собственным дизелем – основной процент стоимости приходится на использование трактора. Целесообразность применения данных насосных станций характерна для небольшого числа поливов, а также при непосредственной подаче воды в дождевальные установки.

Передвижные станции, снабжённые собственным двигателем, отличаются меньшей мобильностью и, как правило, перемещаются посредством трактора. Они применяются в областях, где поливной сезон продолжителен.

Быстроразборная арматура и трубопроводы служат для подачи воды непосредственно от насосных станций в оросительные каналы открытого типа либо к дождевальным установкам и машинам.

В состав трубопровода входят отдельные секции (длина 5-6 м), которые соединяются посредством быстроразъёмных муфт. В процессе монтажа конец одной трубы вводится в раструб другой (смежной) трубы. Раструб имеет резиновую манжету, создающую уплотнение при подъёме давления воды в трубопроводе. При выключении насосной станции происходит снижение давления и автоматический выпуск воды через муфты. Данная схема предотвращает локальное затопление растений, неизбежное в процессе опорожнения трубопровода только в одном месте. Эластичность манжет, а также зазоры между трубами, дают возможность проводить не только соосное соединение труб, но также и под углом порядка 10-15 град (одна к другой).

Трубопроводы состоят из водораспределительной арматуры:

1) – гидранты-задвижки;

2) – колонки;

3) – трубы-крестовины;

4) – заглушки, а также элементы для присоединения дождевальной установки.

Арматура тоже оснащается быстроразъёмными соединениями, которые унифицированы с соединительными элементами соответствующих трубопроводов.

Рабочие органы для образования искусственного дождя. Преобразование потока воды в капли дождя, перемещение капель на заданные расстояния и последующее их распределение по зоне полива осуществляется посредством рабочих органов дождевальных установок и машин.

Рабочие органы подразделяются по дальности полёта капель на следующие группы:

1) короткоструйные – дальность полёта капель менее 8 м;

2) среднеструйные – до 35 м;

3) дальнеструйные – порядка 36-100 м и выше.

Короткоструйные рабочие органы именуются насадками, тогда как среднеструйные и дальнеструйные – аппаратами.

Насадки относительно машины расположены неподвижно. Они используются для орошения всей прилегающей к ним территории (в пределах дальности полёта капель). Широкое распространение получили дефлекторные, а также центробежные насадки. Дефлекторные насадки имеют следующие преимущества:

1) относительно малый размер капель – 0,9-1,1 мм;

2) на их формирование затрачивается мало энергии.

Вместе с тем из-за высокой интенсивности дождя (порядка 0,75-1,1 мм/мин) их использование ограничивается только дождевальными установками, которые работают в движении.

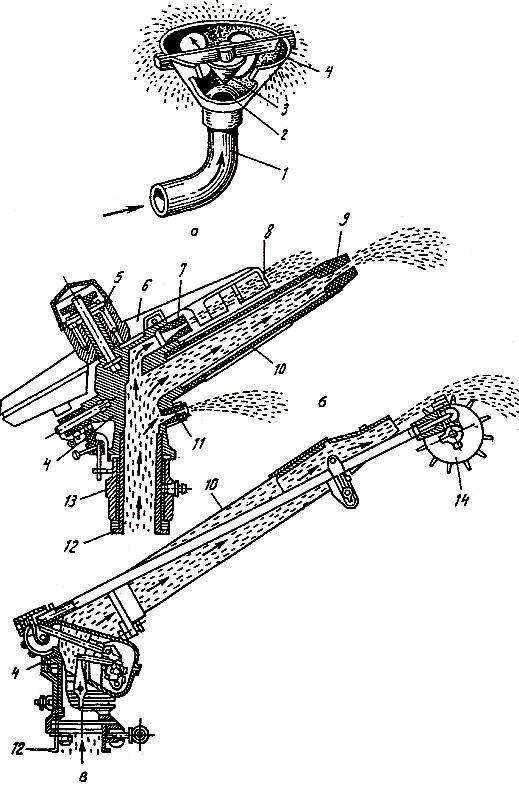

Рис. 1. Дождевальные насадки и аппараты.

А) – Короткоструйная дефлекторная насадка;

Б) – Среднеструйный аппарат «Роса-3»;

В) – Дальнеструйный аппарат ДД-30;

1) – Труба;

2) – Сопло;

3) – Дефлектор;

4) – Корпус;

5) – Пружина;

6) – Коромысло;

7) – Сопло;

8) – Лопатка-рассекатель;

9) – Сопло;

10) – Ствол;

11) – Сопло;

12) – Стакан;

13) – Патрубок;

14) – Турбинка.

Короткоструйная дефлекторная насадка [рис. 1, А)] выполнена на основе литого корпуса (4), изготовленного из алюминиевого сплава; сменного сопла (2), выполненного из полимерных материалов, а также планки и дефлектора (3), прикреплённых к корпусу. Корпус снабжён резьбой, необходимой для навинчивания его на открылки дождевальных установок.

При выходе из сопла струи воды с определённой скоростью, она ударяется о дефлектор и, обтекая его, формируется в тонкую коническую плёнку, распадающуюся в воздухе на мелкие капли (диаметр капель 0,9-1,2 мм) и равномерно орошающую небольшую круговую область. Данные насадки используются на дождевальных шлейфах ДШ-25/30 и дождевальных агрегатах ДДА-100МА.

Среднеструйные аппараты, такие как «Роса-1»; «Роса-2»; «Роса-3» применяются для дождевальных установок и машин среднеструйного типа. Аппараты «Роса-2» и «Роса-3» снабжены механизмом секторного полива, благодаря которому можно вести полив не только по кругу, но и по сектору. Аппарат «Роса-1» является односопловым аппаратом, тогда как «Роса-2» и «Роса-3» — трёхсопловыми.

Аппараты выполнены из материалов, неподверженных коррозии: пластмасса, нержавеющая сталь, бронза и алюминиевые сплавы. Вода является смазкой.

Аппарат «Роса-3» [рис. 1, Б)] монтируется на дождевальные машины посредством резьбового либо быстросборного соединения. В состав аппарата входят: корпус (4) со стволом (10), сопла (7), (9), (11), механизм вращения аппарата, а также механизм секторного полива и основание. Корпус аппарата «Роса-3» изготовлен из алюминиевого сплава и снабжён тремя водопроводящими каналами. Сопла и ствол выполнены из пластмассы.

Дальнеструйный аппарат ДД-30 [рис. 1, В)] монтируется на гидранты оросительных сетей закрытого типа.

Показатели, характеризующие работу аппаратов и насадок:

1) – интенсивность дождя;

2) – дальность полёта (действия) струи;

3) – размер капель;

4) – равномерность распределения капель по площади орошения.

Искусственный дождь имеет неодинаковую интенсивность в различных областях контура увлажнения, вследствие чего различают действительную (истинную) интенсивность дождя в определённой точке поверхности почвы, а также среднюю (в зоне контура увлажнения). Как правило, на практике пользуются средней интенсивностью дождя, определяемой по формуле:

ρср=Q/S,

где Q – объём воды, расходуемый дождевальным устройством;

S – одновременно орошаемая площадь.

Размер капель искусственного дождя имеет прямую зависимость от отношения напора воды (H) перед соплом к диаметру (d) сопла. Чем больше данная величина, тем меньше капли.

При H/d<900 – сплошная, не распадающаяся на капли, струя;

H/d=900-1500 – крупные, непригодные для дождевания, капли;

H/d=1500-1700 – капли среднего размера, подходят для полива трав на пастбищах и лугах;

H/d=1700-2200 – крупные, подходящие для дождевания взрослых растений, капли;

H/d=2400-2600 – очень мелкие капли, используются для полива рассады самых нежных видов растений;

H/d>3000 – туман (мелкодисперсное распыление струи).

Дальность полёта (действия) струи имеет прямую зависимость от степени выпрямления водного потока внутри ствола; от угла наклона ствола к горизонту, а также диаметра сопла и напора воды. Для получения максимальной дальности полёта следует устанавливать стволы среднеструйных и дальнеструйных аппаратов под углом порядка 28-32 град. к горизонту.

Для оценки равномерности распределения дождя по орошаемой площади используется коэффициент равномерности полива:

kр.п.=hср/hmax,

где hср и hmax – средний и максимальный слой осадков на орошаемой площади соответственно.

Для естественного дождя коэффициент (kр.п.) составляет 0,86-0,91, а для искусственного – от 0,7.