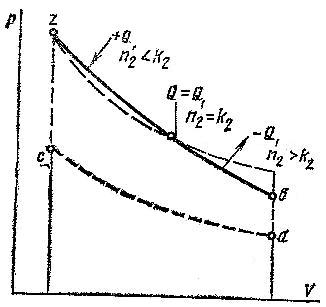

Тепловая энергия в результате расширения преобразуется в механическую работу. На индикаторной диаграмме [рис. 1] процесс расширения показан линией (zb). В отличие от теоретического цикла, где процесс расширения протекает по адиабате, в реальном двигателе данный процесс сопровождается интенсивным теплообменом не только между газами, но и стенками цилиндра, а также окружающей средой. Иными словами, процесс расширения протекает по политропе с переменным показателем (n’2).

Рис. 1. Диаграмма процесса расширения.

В начале процесса расширения (отрезок zo) приток теплоты от догорающего топлива превышает тепловые потери, вследствие чего показатель политропы n’2<k2. В точке (о) потери и приток тепла аналогичны и n’2=k2. При дальнейшем расширении, когда сгорает практически всё топливо, тепловые потери превосходят тепловой приток n’2>k2.

Так же, как и при расчёте процесса сжатия, с целью упрощения расчётов показатель политропы расширения принимается постоянным и равным среднему значению за процесс расширения. Для дизельных двигателей он находится в пределах n2=1,22-1,25, а для карбюраторных двигателей n2=1,25-1,33. На данные значения влияют следующие факторы: состав смеси, нагрузка на двигатель, частота вращения коленвала, интенсивность охлаждения и прочее.

Температуру и давление в конце расширения можно вычислить из уравнения политропного процесса pVn=const. Для начала (точка z) и конца (точка b) процесса расширения:

pzVn2z=pbVn2b.

Откуда

pb=pz(Vz/Vb)n2, а (Vz/Vb)n2=1/εn2.

Для карбюраторных двигателей:

pb=pz/εn2.

Отношение Vb/Vz=δ для дизельных двигателей именуется степенью последующего расширения.

δ=Vb/Vz=(Va/Vz)/(Vz/Vz)=ε/ρ.

Тогда давление в конце расширения:

pb=pz/δn2.

В карбюраторных двигателях pb=0,4-0,6 МПа, в дизельных двигателях pb=0,3-0,5 МПа.

Температура в конце расширения определяется из выражения:

— для карбюраторных двигателей

Tb=Tz/εn2-1;

— для дизельных двигателей

Tb=Tz/δn2-1.

Для карбюраторных двигателей Tb=1200-1400 К, а для дизельный двигателей Tb=1000-1200 К.